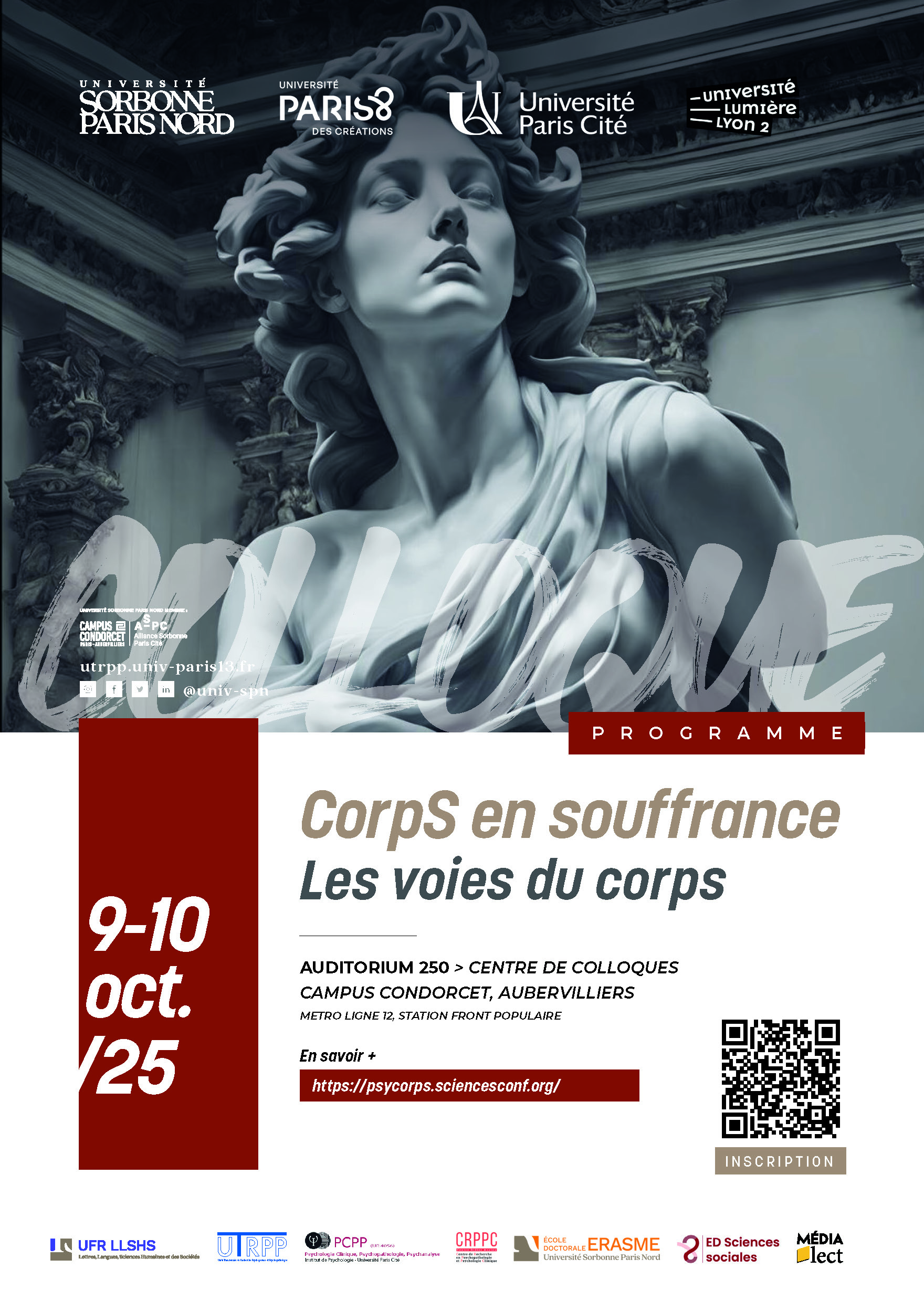

Ce colloque est organisé par des doctorantes des laboratoires UTRPP (Unité Transversale de Recherche Psychogenèse et Psychopathologie), PCPP (Psychologie clinique, Psychopathologie Psychanalyse), LIAgE (ex-EXPERICE Université Paris-8) et CRPPC (Université Lyon-2).

Ce colloque a pour but de créer un dialogue à propos des CorpS en souffrance, à travers une approche interdisciplinaire alliant la psychologie clinique, la psychanalyse, la sociologie, l’anthropologie, la philosophie, la littérature, l’art, l'histoire ou la médecine.

Le mot corps, du latin corpus, est traditionnellement pris dans une opposition corps-âme. Il possède ainsi plusieurs acceptions : il désigne non seulement l’organisme vivant, « en chair et en os », mais aussi le corps inanimé, le cadavre.

Malgré la vision et le traitement contemporains qui cherchent à réduire cette opposition, la médecine occidentale tend à considérer le corps dans sa dimension purement anatomique et physiologique. Canguilhem (1974) a interrogé l’idée d’un corps idéal dans la médecine : un corps en pleine santé existe-t-il ? Il met en lumière l’objectivation du corps et la construction de son approche clinique par la médecine. La maladie et la santé font partie intégrante de notre vie, tant sur le plan individuel que social. Un corps malade ne reflète pas nécessairement un dysfonctionnement, tout comme un corps en santé n’est pas forcément exempt de symptômes. Pourtant, les disciplines médicales continuent à avoir l’ambition de définir le corps selon des normes physiologiques strictes. Souvent, elles s'appuient sur une conception normative du corps comme modèle de référence pour les traitements. Les nosographies, par exemple, illustrent cette tendance à vouloir contrôler et normaliser les corps en les classant selon des critères stricts, souvent déconnectés des réalités vécues.

À travers le modèle psychanalytique, Sigmund Freud a initié un nouveau regard sur certains symptômes corporels, en les mettant en lien avec une dimension inconsciente qui échappe. L’être humain se distingue des autres espèces du fait qu’il a un corps qui lui est décerné par la parole. En d’autres termes, « le langage s’enracine dans le corps » (A. Christaki, 2016, p. 35). Il y a un reste qui échappe au langage et à l’inconscient et qui trouve toujours une fonction. L’appareil psychique s'inscrit par des effets du langage qui laissent des traces énigmatiques inconscientes sur lesquelles la méthode clinique se fonde.

Pour autant, la clinique n’est pas uniquement marquée par la logique de la parole. Elle est certes une rencontre entre deux psychismes, celui du patient.e et celui du praticien.ne, mais elle est également une rencontre entre deux corps. Cette jonction entre les deux protagonistes de la rencontre thérapeutique engage des représentants et investissements pulsionnels, ainsi que des éléments issus du corporel faisant irruption.

Les dispositifs de soin psychique permettent l'émergence de représentations, de projections et d'éléments associatifs, verbaux ou non verbaux. Comment saisir la dimension de la souffrance du corps dans la clinique ? Quelles sont les voies pour donner voix au corps ?

Ce colloque a pour but de créer un dialogue à propos des CorpSen souffrance, à travers une approche interdisciplinaire alliant la psychanalyse, la psychologie clinique, la sociologie, l’anthropologie, la philosophie, la littérature, l’art, l'histoire ou la médecine.

Programme